12月9日(水)、リベラルアーツウィークの取り組みとして、能楽師の大西礼久先生をお招きし、総合進学専攻と国際教養専攻2年生が能楽についてのお話を伺いました。

観世流シテ方として250年以上続いている、大西家。先生ご自身も重要無形文化財保持者で、国内だけではなく海外でも公演活動を行い、積極的に日本文化を発信しておられます。

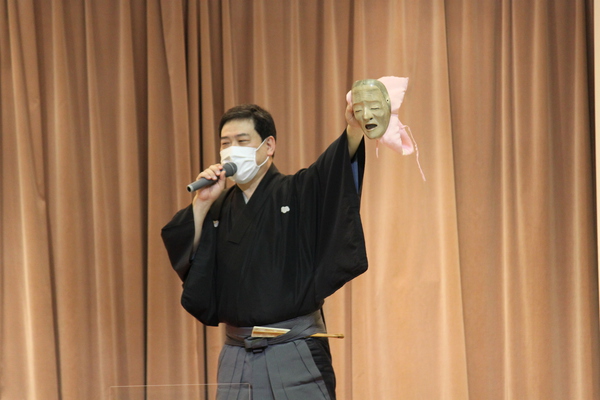

能楽は男性芸能であったため、女性を演じる際に使われていた能面(おもて)。

能面(おもて)一つひとつの表情を見せながら、女性の年齢の移り変わりを丁寧に解説いただきました。

今回大西先生から教えていただいた知識をもとに、来年2月に予定している能楽堂での鑑賞をより充実したものにしましょう。

観世流シテ方として250年以上続いている、大西家。先生ご自身も重要無形文化財保持者で、国内だけではなく海外でも公演活動を行い、積極的に日本文化を発信しておられます。

能楽は男性芸能であったため、女性を演じる際に使われていた能面(おもて)。

能面(おもて)一つひとつの表情を見せながら、女性の年齢の移り変わりを丁寧に解説いただきました。

実際に能面をつけてみると・・・

「全然見えない!」「頭が痛い!」など能面をつけて演じることがいかに大変なことかを体感した生徒たち。

「全然見えない!」「頭が痛い!」など能面をつけて演じることがいかに大変なことかを体感した生徒たち。

生徒をモデルにし、装束の着付けとバス付けも見せていただきました。

バスとは「馬のしっぽの毛で作られた髪」のこと。大西先生の手によってあっという間に大変身!

最後に演目「土蜘蛛(つちぐも)」の一部より。

舞台上での立ち回りや所作、また蜘蛛の糸の仕掛けに生徒たちは釘付けでした。

バスとは「馬のしっぽの毛で作られた髪」のこと。大西先生の手によってあっという間に大変身!

最後に演目「土蜘蛛(つちぐも)」の一部より。

舞台上での立ち回りや所作、また蜘蛛の糸の仕掛けに生徒たちは釘付けでした。

今回大西先生から教えていただいた知識をもとに、来年2月に予定している能楽堂での鑑賞をより充実したものにしましょう。